「書くこと」とは

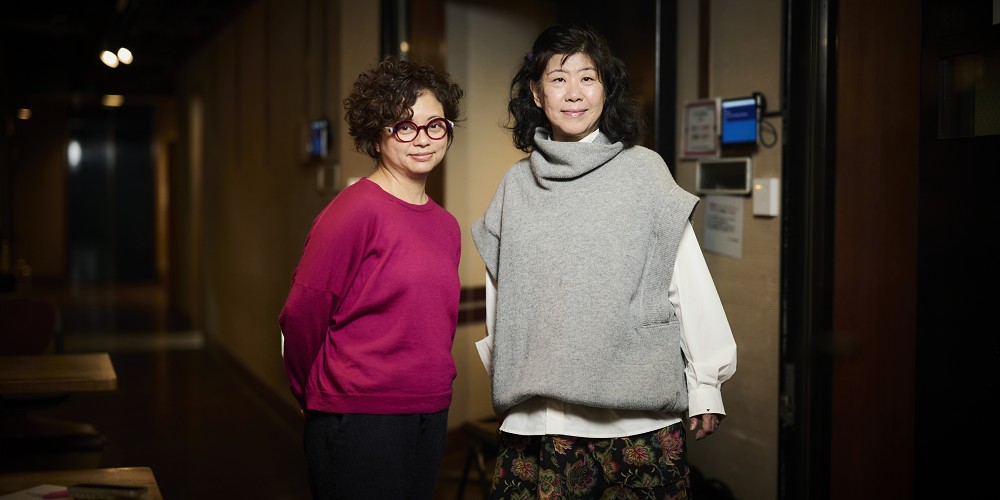

青木さやか(タレント、俳優、エッセイスト)×高野秀行(ノンフィクション作家)

2024

01.26

書くことで自分と向き合う

- 青木

- 『母』という本を書いたんですが

- 高野

- これは自分のすごく深いところに入り込んで対峙していますよね。

- 青木

- そうなんです。でも書いてよかったです。私は自分の隠したいところや嫌なところをほじくり出して、書いたりするので、そうすると、ものすごく自分が悩んでいたことが明確になっていきます。自分のことが向き合える、自分をよく知れるので、本を書き終わった頃には書いてあったことはもう解決しているような感覚があって、よく、”悩んだらそれを書き出しなさい”とか言いますけど、それに近いような感覚がありますね。

- 高野

- 個人的なことを書いても、日記にはなってないわけですよね。ちゃんと読み物になっている。面白いわけですよ。書くと悩みがなくなるとか、ある程度解決するのはとってもよくわかります。

- 青木

- 書いていて、そんな感覚はありますか?

- 高野

- 最初からあるんですよ。アフリカのコンゴに謎の怪獣ムベンベというのがいて、それを探しに行ったんですね。そのときの体験記を書いて欲しいと出版社から依頼されて、当時学生だったんですけど、行く前に依頼されていたので、現地で日記を書いたんです。仲間が10人もいるわけで、するとプライバシーが全くない。ジャングルの中でみんなで生活しているから、日記をつけても、もう丸見え。”あいつがこんなことをやって、すごくむかついた”とか、”地元の人たちと一緒にアホのように踊っていた”とか書いていたら、ひどいことを書いていると怒られるわけですよ。これはまずいなと思って、リーダーだし、誰に見られても問題のない日記を書かなきゃいけない。そうでなくてもトラブルの嵐だったので。そこで必要に迫られて自分の感情を生で出さない、誰が見てもいい文章を書いたんですよ。すると、むかつくと書きたいのに、書けないから、”いつもとんちんかんなことやっているけども、コンゴ人のメンバーから受けているし、笑いを誘う役割を担っているんだろう”と、見方を変えたんですよね。すると面白いことに、僕の見方も変わってきて、怒りがなくなるんですよ。自分の側から見れば怒っているかもしれないけど、彼の側からすれば俺も似たようなものかもしれないし、彼は彼で役に立っている感じになってきて、怒りとかイライラの感情がなくなっていくんですよ。

- 青木

- 面白い話ですね。

- 高野

- だから日記には、誰も見てなくても、生の感情を書かないようにしていて、

- 青木

- でも、生の感情が湧き上がりますよね。それをちょっと変換して書き留めるということですね。

- 高野

- そう。それは、実際のところ、出版されるものとほとんど同じなんですよ。

本を通して伝えたいこと

- 高野

- 青木さんは、芸人だから自分でネタを作ってやっているわけですよね?

- 青木

- ネタを量産することができないんですよ。だから、1年に1本ぐらいしか書けなかったですね。それだと遅すぎて、ネタをやることは早々に卒業した、というか、やっていないですね。

- 高野

- それは僕が原稿を書けないとかそんなレベルではないですね。

- 青木

- 364日悩んで1日しか書けない。いいネタがという意味かもしれないですけど、ずっと悩んでいる。お笑いは、やっぱり笑うことが答えですから、人が笑うものが、1年に1本ぐらいしか書けなかった。

- 高野

- 笑いで伝えたいことと文章で伝えたいことは違いますか?

- 青木

- 私の場合は、どんな悲しいことでもエピソードでも笑いが混じっていたらいいなと思って書いているので、そういう意味ではすごくあっている感じがします。

- 高野

- 芸人の場合、目の前に人がいて、文章の場合は、お客さんの顔が見えない、その違いは大きくないですか?

- 青木

- とても大きいです。私がテレビにすごく出ていたとき、青木さやかというキャラクターは、本人でもあったので、すごく有名になってくると、そのキャラクター=青木さやかだと思われ、そういう部分もあるんだけど、そうではない部分もあるので、ずれてくるのが、すごく自分としてはきつかったです。でも、本だと勝手に青木さやかを動かせるので、読んだ人だけのものだったりする。

- 高野

- でも青木さやかにはいろんな側面があることも書けますよね。それは僕もテレビに出て実感したんですけども、テレビは一瞬の情報量がものすごく多いけど、いろんな側面を描きにくいですよね。

- 青木

- ドキュメンタリーではないのでやっぱりショータイムでもありますからね。

- 高野

- だから芸人さんの世界はそれに近いのかな。

- 青木

- そうかもしれませんね。特に青木さやかというタレントはそのすごくわかりやすいキャラクターで出ていたんだと思うんですね。

- 高野

- だから青木さやかは実はこういう面もあってというと、見ている人が混乱してきますよね。

- 青木

- そうなんですよ。やっぱりこういう人であって欲しいと思うと思いますし、そこで自分が離れていくとやっぱりそうじゃないのに、自分でやり始めたのにと、いろんな葛藤があります。商品でもあるし、自分は成長もするし、反省もするし。

- 高野

- 全然違うけども、ちょっと似たようなことを感じたことがあって、それは最初、コンゴにムベンベを探して行って、帰ってきた後、いろんな人が「ムベンベはいたの?いなかったの?」と聞いてくるんですね。するとすごいイラッときて、いたとかいないとかそういう問題じゃないんだ!自分たちが行って、ものすごく、いろんな苦労したりとか、びっくりするような出来事に出会ったりとか、常識がひっくり返されたりとか、いろんなことがあったのに、ムベンベがいたか、いないかとか、それで片付けられたくない。でも起きたことを全部言うわけにいかない。その後、本を書いて出したら、いろんなことを書けるわけです。

- 青木

- わかります。私も自分で書いた本だけは私自身だと思っているので、だから私は昔から高野さんとは友達であるという感覚がすごくするんです。本は1人でいてもすごい近い人がいるなと思えるし、だから極端に言えば、高野さんに一生会わなくてよかった。すごく近いからです。嫌いにはなりたくないですし。

- 高野

- 会ってしまいましたけどね(笑)。

*青木さんによる等身大の自分を率直に綴った書き下ろしエッセイ「50歳。はじまりの音しか聞こえない」は、世界文化社より発売中です。