熊本県球磨村・人吉市からのレポート② 複合災害とこれからの防災

7月上旬、熊本県を中心に九州や中部地方を襲った「令和2年7月豪雨」。熊本県では球磨川がおよそ60キロメートルにわたって氾濫し地域に甚大な被害をもたらしました。また7月下旬には豪雨の影響で山形県の最上川が53年ぶりに氾濫。各地で豪雨災害が続く中、そこに新型コロナウイルスの感染リスクも重なっています。こうした「複合災害」にわたしたちはどう向き合えばいいのか。先週に続き、お話を伺うのは防災システム研究所所長 防災アドバイザーの山村武彦さんです。山村さんは7月9日から3日間、熊本県球磨村と人吉市を中心に現地調査を行いました。

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

「コロナと豪雨災害が重なる「複合災害」。これは災害の足し算ではなく掛け算になってしまいます。例えばコロナ災害だけだったら、自粛して衛生管理を徹底すればいいし、電気も水道も使うことができます。ところが、それに大規模災害が加わると、断水によってこまめな手洗いができなくなってしまう。あるいは停電になると、換気扇が止まり換気が悪くなる。いろいろなことが複合的にマイナスの相乗効果を起こしてしまう。だから複合災害は非常に怖いんです。」

今回山村さんが視察した球磨川流域の住民は、コロナに対する不安感にり「避難所に行くことが怖い」と、避難所に避難しなかった人が多かったといいます。

「受け入れる側は三密を避けるためにかなり努力をされているが、それをきちんと住民に伝えておかないと、本当に危険な区域、避難しなければいけない場面で、コロナウイルスへの感染懸念で避難をためらってしまうことにより、もし犠牲者を出したらこれは本末転倒です。

自衛隊に助けられた方に話を聞いたのが、コロナが怖いから避難所には行かず、自宅2階に避難していましたが、今回はそれを越える大雨だったと話してました。大事なことは、目の前の命をまず安全な場所に置くこと。そのときにリスクの危険度の度合いを考えて、どちらを優先するか考えてほしい。熊本では水害発生時の前日までは新型コロナの感染者がゼロでした。だったら感染する度合いは非常に少ないわけだから、そういった場合は避難所に避難していいのではないか。地域ごとに感染率が高い地域と低い地域で行動がおのずと変わってくる。そういったことも含めて、自治体は住民に情報をきちんと伝えるべきだと思います」

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

現地への支援の状況はどうだったのでしょうか。

「いつもだったら発災後5日もたつとボランティアがたくさんいて、被災地への道路は朝晩ボランティアで大渋滞が起こるほど。でも今回は渋滞はなかった。人吉市の場合は市内や県内からのボランティアに限っていましたから、ボランティアを募集する方法が難しい状況です。今は応援の行政職員もPCR検査をしないと支援に入れないという状況にあります。今後はボランティアや応援職員の受け入れについて、ある受け入れ場所でPCR検査を実施する体制を整えるなど、ルールやガイドラインを国がきちんと出さないと、いまは各地方自治体やボランティア期間に任せきっ切りでボランティアを募集していますが、復旧はままならないし、被災者も疲労困憊状態にあります。そうなると災害関連死も増えてくることが予想されます。ボランティアが安心、安全に駆け付けることができる仕組みづくりが今求められていると思います。」

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

「災害に備えるというのは、大規模災害に備えるということ。備蓄もいまのうちにやっておくことが重要です。そしてこれまでの備蓄に加えて、体温計やマスクの予備、そういったコロナ禍における防災備蓄もやってほしい。備蓄はできれば3日分ではなく一週間分をめどに。

あわせて、国土交通省のポータルサイトでは自分の住んでいる地域が安全かどうかのハザードマップが確認できます。危険度を確認し、安全な場所でなかったら、自分たちはいつどうやって避難するのか、避難のルールを「家族防災会議」を開いて決めてほしいと思います。

どのタイミングで避難すればいいのか。それは、レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始情報」で避難すべきです。これは、「危険区域の人は準備ができ次第避難を開始してください」という指示です。準備すればいいのではなく、準備ができ次第、速やかに避難せよ、ということなんです。

急傾斜地にお住まいであれば、「土砂災害警戒情報」が出されたら必ず避難する。あるいは洪水の危険区域にお住まいなら(近隣の川が)「氾濫危険水域」に達したらすぐに避難する。「氾濫危険水域」に達したら氾濫するのは時間の問題です。その前の段階で避難をしなければいけない。各河川のモニターカメラで状況を確認することもできます。

避難のタイミングや必要性はご家庭ごとに違います。マンションの高層階にお住まいなら避難しなくていい。在宅避難生活を送ればいい。どの時点で避難をするのか、我が家の避難スイッチをあらかじめ決めておくことも重要です。」

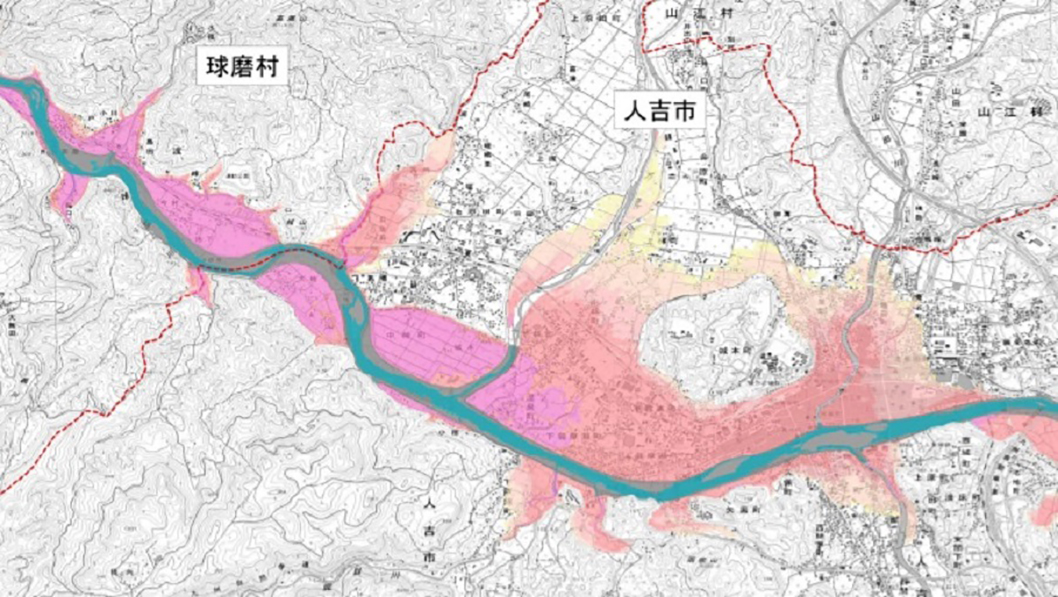

球磨川浸水想定区域図/出典:国交省

球磨川浸水想定区域図/出典:国交省

人吉市の浸水想定は5〜10m、球磨村の浸水想定は10〜20m

「ハザードマップは平成27年以降のものか確認してほしい」

「平成27年に「水防法」が改正になりました。従来「水防法」は50〜100年に一度の雨の量を基準に策定されていましたが、平成27年からは「千年に1度の大雨に対応したハザードマップ」にするよう改訂したんです。平成27年以降のハザードマップは「想定し得る最大規模の降雨」に対応しています。それ以上のことはまず起こりにくい。市町村によっては、いまだに古いハザードマップを使っているところがあります。ハザードマップの下の方に制作年月日が記されているので、確認してほしい。国土交通省が作成した球磨川のハザードマップでは、すでに人吉市は5メートル以上、球磨村は10メートル以上の浸水区域が大半を占めていました。しかしその情報を知らない方もいました。自治体も早めに新しい情報を出してほしいし、自らの命にかかわることですら、ぜひ住民ひとりひとりが自分で確認してほしいと思います。」

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

提供:防災システム研究所、撮影:山村武彦

「令和2年7月豪雨災害の被災地域は高齢化が進んだ場所でした。そういう場所ではSNSやスマホ、パソコンが使えない方たちも多い。自治体からいろいろな防災メールが届くよといっても、そういった情報にアクセスできない方たちもいらっしゃるという認識も持って、できれば「向こう三軒両隣」で防災隣組をつくって、お近くに高齢の方がいたら、自分が得た情報を隣近所にも知らせてあげるなどが大切です。こういうときは「遠くの親戚より近くの隣人」が役にたちます。災害時には『自助、共助、公助』と言われていますが、あわせてぜひ互いに近くで助け合う『互近助』という考え方を広めてほしいと思います。」

ここ数年各地で続く豪雨災害。大きな土砂災害が発生したにもかかわらず「大雨特別警報」を発表できなかったケースなどを減らすため、気象庁は「大雨特別警報」の発表基準を一部変更し、7月30日から全国的な運用を始めました。「50年に1度の雨量」といった基準にこだわらず「雨特別警報」を発表することにしたのです。これまでの常識や経験がすでに通用しなくなっていることの表れともいえます。

防災システム研究所所長 防災アドバイザー 山村武彦さんによる「令和2年7月豪雨/現地調査」詳しいレポートはコチラをご覧ください。

防災システム研究所所長 防災アドバイザー 山村武彦さんによる「令和2年7月豪雨/現地調査」詳しいレポートはコチラをご覧ください。