災害と復興の記録と記憶をここに刻む 〜東日本大震災・原子力災害伝承館〜

全国各地の災害被災地の「今」と、その土地に暮らす人たちの取り組みや、地域の魅力をお伝えしていくプログラム、「Hand in Hand」。今回のテーマは、

「災害と復興の記録と記憶をここに刻む 〜東日本大震災・原子力災害伝承館〜」。

◆◆

「東京、職場仲間、職場の同期です。社会人一年目なんですけど」

「展示を見させて頂いて、すごい事故当時大変だったんだなとか、住民の方は辛い思いをされたんだろうなと、そういう感情的な面だけで終わらずに、これから自分たちに何をできるのかとか、何をしていくべきなのか考えていくきっかけを作る場所として、今回見学に来れたことは有意義だったと思っています」

「この施設が双葉にあるということはすごい意味のあることだと思っています。この施設に来るためでも、もっといろんな人が双葉に戻ってきたらいいなと思いますし、住むわけじゃなくても双葉に来る人が増えてくれたら、それはすごいいいことなのかなと思います」

こう話してくれたのは、「東日本大震災・原子力災害伝承館」に来館されていた、社会人1年目の若い皆さん。

今年春に町の一部が避難指示解除になった双葉町は、東京電力福島第一原子力発電所が立地する町の一つ。避難指示は一部解除されたものの、未だ町民は帰還できていない状況が続いています。現在は、双葉駅西側の地区を中心として「住む拠点」の整備を進めていて、2022年春の住民帰還へ向けて、復興を進めているところです。

この「東日本大震災・原子力災害伝承館」がある中野地区は、「復興産業拠点」として、町復興の先駆けとなる「働く拠点」や、復興祈念公園の整備も進められているエリアです。

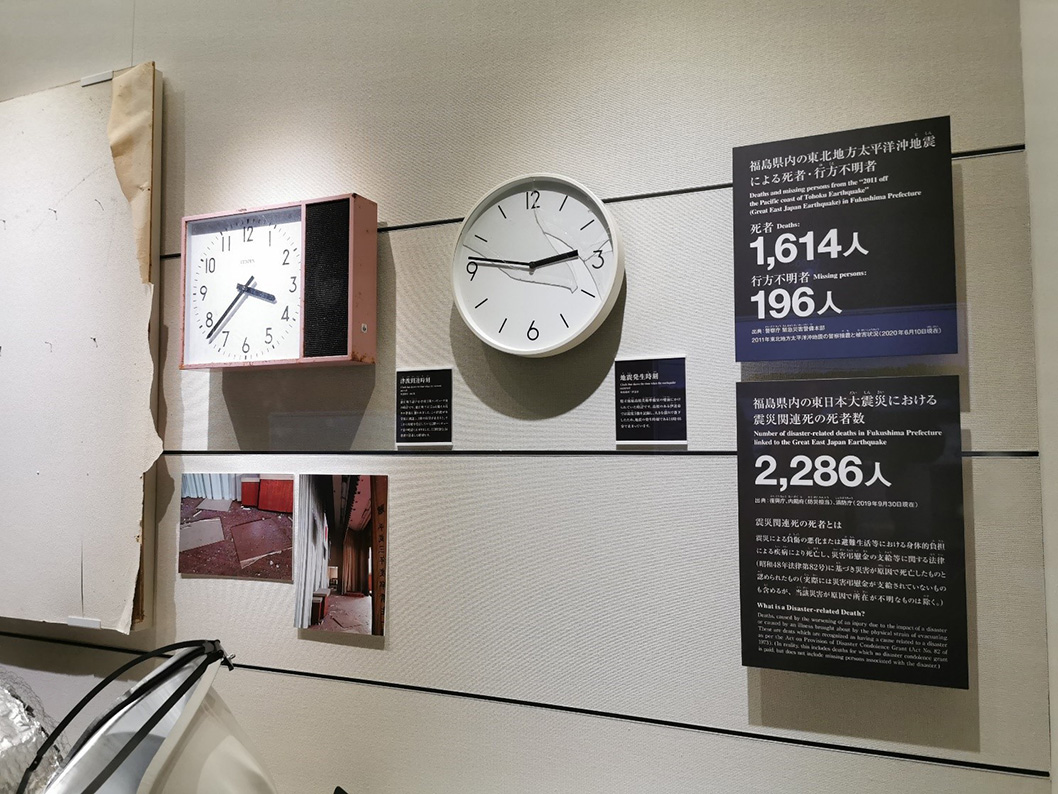

福島県は、震災による地震と津波に加えて、東京電力福島第一原発の事故で大きな被害を受け、今もまだ復興の途上にあります。この未曾有の大規模複合災害の記憶を後世に伝え、そして復興に取り組む姿を国内外に発信することを目的に、福島県が整備し、今年9月に開館したのが、この「東日本大震災・原子力災害伝承館」です。開館から約1か月半がたった、合同開所式の翌日には、来館者が2万人を突破するなど、話題の施設となっています。

東日本大震災からまもなく丸10年。福島県の東部の復興の歩みと「今」を伝えるシリーズ、「あれから10年、復興が進む福島を行く」、今回は、「災害と復興の記録と記憶をここに刻む 〜東日本大震災・原子力災害伝承館」。

ダイジェスト動画はこちら

JR常磐線の「双葉駅」からシャトルバスで約5分、車なら、常磐道の「常磐双葉インターチェンジ」から約10分程度走った場所にあるのが、「東日本大震災・原子力災害伝承館」。バリケードで閉じられていたり、2011年3月11日から時が止まったままの箇所がある町を通り抜けると、突如、近代的な建造物が現れます。

館長を務める、長崎大学原爆後障害医療研究所、国際保健医療福祉学研究分野に所属の高村昇教授にお話を伺いました。

◆◆

「この東日本大震災・原子力災害伝承館というのは、2011年に発生した原子力災害とそこからの復興の記録、教訓というものを未来に継承していくという事が一つあります。そしてさらにはこの経験、教訓を生かして、今後の防災、減災に生かしていくと。震災から10年経ったということはどういうことかというと、今の小学生に震災の記憶ってないんですね。原発事故で避難したとか、おそらくそういった記憶はもうないんだと思います。今後はそういった人たちがどんどん増えていくわけですね。そういった点で考えれば、福島で当時何が起こったのか。そしてそれに対して福島の県民はどう立ち向かって行ったのか。そしてそこからどうやって復興していったのかといったことを、ぜひ知っていただければなと思います。先ほど申し上げたように、将来的な防災減災に自分たちがどうやって取り組めばいいんだろうという話題のきっかけになればいいんじゃないかなと思います。

最初に入るとプロローグシアターというものがありまして、5分間、福島県郡山出身の西田敏行さんがナレーションをしていらっしゃるものを見て頂いた後に、震災前の福島、特にこの浜通り、双葉郡がどういう所であったかというところから始まって、そして地震の発生があって津波が来て、そして原発事故が起こって、といったことを時系列に展示をしております。その後、住民の方が避難を強いられて、それが長期化していく中で、風評も含めた様々な問題があって、それで人々の生活が変わっていく様といったものが、避難された方の証言も含めて展示しております。その後、福島というのは復興に向けて、世界でも例を見なかったような除染であるとか、あるいは今も進んでいますけれども県民健康調査といった県民を見守るような取り組み。さらには福島の将来に向かっての取り組みですね。例えば今現在進んでいる「福島イノベーション・コースト構想」であるとか、廃炉の状況であるとか、そういったことを見据えながら福島の未来というものを考えるというような内容になっております。

福島というのはこの震災の中でも原子力災害を経験したということで、地震の物理的な損傷に比較して、原子力災害のアーカイブ資料というのは、どちらかと言うと10年間そのままに残っている。例えば10年前の学級新聞がそのまま掲示してあったり、黒板がそのまま残っている。タイムカプセル化したような状況というのが原子力災害による遺構、アーカイブの大きな特徴じゃないかと思うんですね。こういったものはぜひ今後もきちんと残していくべきだと思うんです。原子力災害が起こるとそこの地域は時が止まるんだということのメッセージを表すような資料というのは、これから先、引き続き収集する必要があると思いますし、きちんと保存していくということは続けるべきじゃないかなと思います。」

原爆が投下された歴史を持つ長崎県。長崎大学では放射線の健康影響に対する研究を長年続けてきており、震災後は緊急被ばく医療体制の構築や、住民への放射線の健康影響に対する説明などを、福島県放射線健康リスク管理アドバイザーとして行なってきました。その縁があって、高村教授は館長に就任されました。

3階建て、延べ床面積5300平方メートルの「東日本大震災・原子力災害伝承館」。資料24万点を収集し、うち170点を展示。館内は6つのエリアに分かれ、元の平穏な福島の日常から、原発事故直後の状況、長期化する避難や、復興に向けた取り組みを、時系列で展示し、福島を襲った大規模複合災害を伝えています。大型スクリーンを使って、実写やアニメーションで状況を再現しているほか、地元の語り部から被災体験を聞くことも出来ます。

伝承館で語り部を務める、アテンダントの泉田淳さんにお話を伺いました。

◆◆

「私も地元の人間なものですから、できることなら少しでもお話しできればというふうに思ってお話ししています。(地元というのはどちらですか?)双葉町です。ここを出ますとすぐ近くに家があった場所が見えるんですけれども、今はもう更地になっています。津波で全壊しました。私は教員をやっておりまして、小学校で教頭をやっていました。まずはこういう自然災害があったんだよということですね。そしてその中で津波で亡くなられた方もたくさんいらっしゃる。その悔しさだったり悲しさだったり、そういうこともお伝えしたいなと思っています。さらには原子力発電所の事故があって、さらにひどい目にあったわけです。最初にコーナーにあったように「原子力 明るい未来のエネルギー」という、その当時双葉町には飾られていたんです。でもそれは本当に原子力は明るい未来のエネルギーだったのかということを考えてもらって、30年、40年かかる廃炉、それから身近では処理水の問題とか、いろんなことがまだまだ先が長いんですよ。そのことについてもみんなで考えてもらいたいと思います。」

双葉町では、現時点で、町民は帰還できておらず、今後2022年春を目途に、駅西側を中心に整備される町づくりを進めて、住民の帰還をはかる計画となっています。こうした、被災から今なお復興途上にある現在までの状況を、体感し、学ぶことが出来る「東日本大震災・原子力災害伝承館」。冒頭は、観覧を終えた東京からの来館者の声でしたが、今度は、隣の浪江町出身という大学生の声です。

◆◆

「出身は浪江なんですけど今は仙台に住んでいます。伝承館の中の展示ももちろん震災当時を思い出させるようなものがたくさんあったし、その他にもこの伝承館の周りって結構10年前から時が進んでいない部分が多いんです。伝承館の中の展示を見て「ああ、こんなにひどかったんだな」とか「こういう時はどうしたらいいんだろう」ということを考えて欲しいし、それと同時に10年経っているのに街並みってこんなに変わってないんだというのを見てもらえたらいいなと思います。荒れた状態というか、そのまんまなんだなと思いました。」

「福島の事故からもうすぐ10年経とうとしております。福島の復興というのには少しずつ地域によって違いができている。そしてさらに忘れてはならないのは、10年経った今でも38000人あまりの方が未だに避難を続けていらっしゃって、故郷に帰りたくても帰れないという状況があります。これもやっぱり10年経った福島の現実なんですね。10年という節目を迎えますけれども、福島の事故というのは廃炉も含めてまだまだ途上にあるということをぜひご記憶いただければと思いますし、伝承館に来ることで、この10年間福島県民が復興に向かってどのように歩んできたのかということについて、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。いろいろな声、聞きますけれども、見るのがちょっと辛いかなというところもあったという率直な声も頂きましたし、当時のことがいろいろ思い出せてよかったとか、いろいろな声がございますので、そういった声を踏まえながら、より良い施設にしていくように努力をしてまいりたいと思っています。」

「東日本大震災・原子力災害伝承館」、高村館長からのメッセージでした。間もなく10年という時間が経過するなか、震災の記憶が風化していってしまうのではないかと懸念されます。とりわけ福島の“未曾有の大規模複合災害”を自分ごととして体感し、学ぶことが出来るのが、「東日本大震災・原子力災害伝承館」。すでに教育旅行を始め、多くの方々が訪れています。

震災後、福島県では復興が進みつつあるものの、その一方で38000人あまりの方がまだ避難を続け、この双葉町でも復興への取組が続けられている現実があります。災害から命を守るための意識や知識を学び、伝承していくため、そして今なお厳しい状況が続く福島へ思いを寄せるために、訪ねて欲しい場所です。

同じ敷地内に開館した「双葉町産業交流センター」では、食事やお土産の購入などもできます。1階には震災前に双葉駅前で営業していたファストフード店「ペンギン」が出店していたり、なみえ焼そばの有名店「せんだん亭」もあります。こちらもオススメです。

ここでプレゼントのお知らせです。

今日は「東日本大震災・原子力災害伝承館」のオリジナルグッズ、ホイッスルやライト、アルミブランケットなどがウォーターボトルに入った、「防災対策ボトル/5点セット」を、3名の方にプレゼントします。

ご希望の方は、下記のメールフォームからご応募ください。応募の際、下記のクイズにお答え頂きます。

―――――――――――――――

■ 福島県の方で、10年経った今でも、故郷を離れ、福島県内外に避難されている方は、おおよそどのくらいの人数でしょうか。

① 380人

② 3,800人

③ 38,000人

―――――――――――――――

ヒントは復興庁のサイト「タブレット先生の『福島の今』」にある「Hand in Hand」のダイジェスト動画をご覧ください。

メールに答えの番号を書き添えたうえ、「防災対策ボトル希望」と書いてご応募ください。また番組の感想や、今も避難生活が続く、双葉町の皆さんへの応援メッセージもお待ちしています。頂いた応援メッセージの一部は、復興庁の〔Hand in Hand レポート〕でも、個人情報を伏せてご紹介させて頂きます。是非たくさんのエールをお待ちしています。

◆◆

来週の「Hand in Hand」ですが、「豪雨災害を乗り越えて〜熊本県球磨村のいま」と題し、今年大きな水害に見舞われた熊本県球磨村からのレポートをお届けします。来週もぜひ聴いてください。