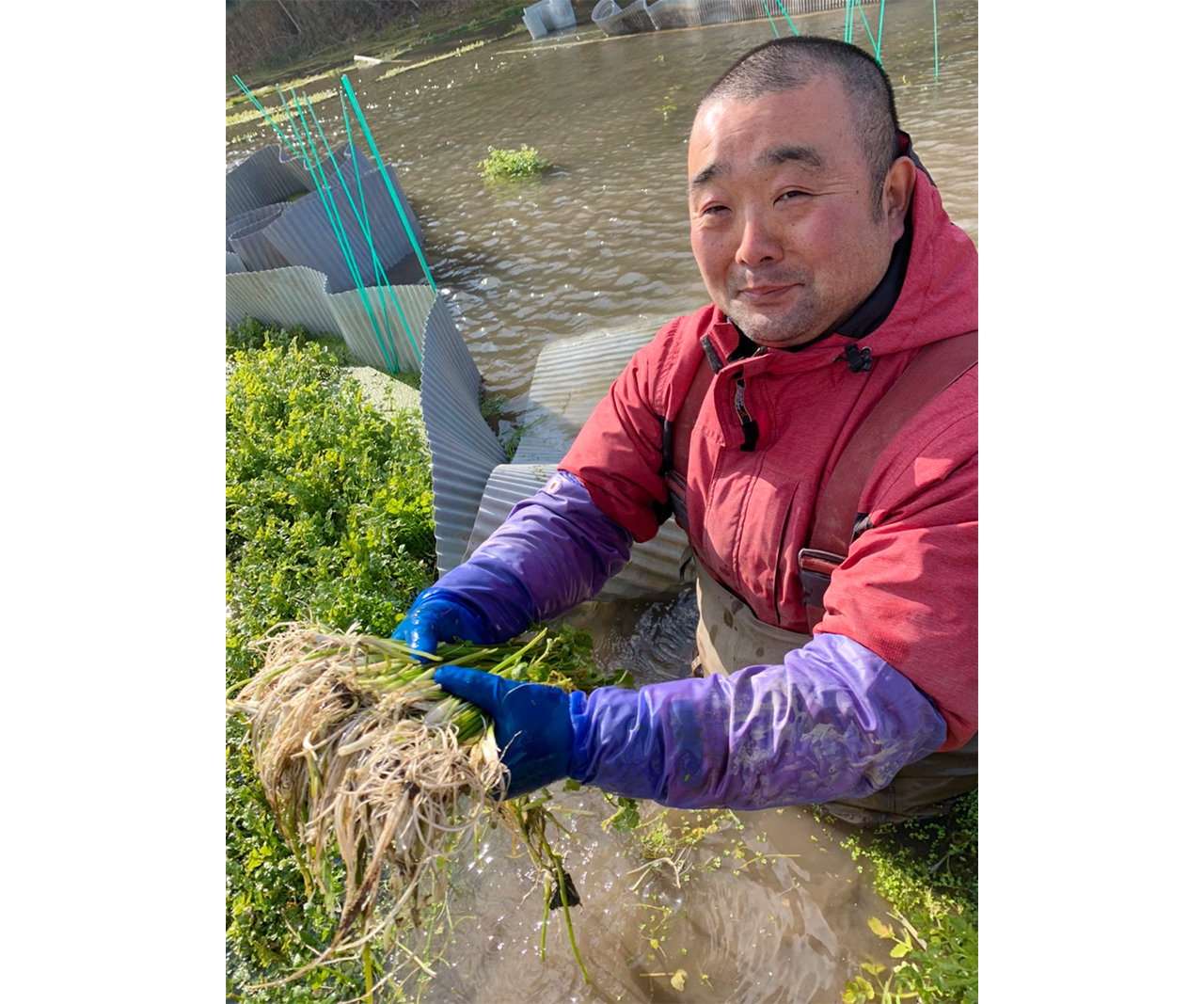

仙台名物「セリ鍋」の立役者・三浦隆弘さん

「セリはしゃぶしゃぶで。根っこは30秒。葉は10秒で・・」

こんな感じで、仙台名物の「セリ」をしゃぶしゃぶして味わえるのは、地元の食材にこだわったお料理と地酒、クラフトビール、クラフトジンなどが味わえるお店、宮城県仙台市青葉区の「こうめ」。

今週は「こうめ」をはじめ、仙台でも指折りの美味しいセリ鍋を出すお店が信頼するセリ作りのトップランナーであり、東日本大震災をきっかけに注目を集めた仙台の新たなご当地グルメ「仙台セリ鍋」を広めた仕掛け人のお一人、名取市「三浦農園」の三浦隆弘さんにスポットを当ててお送りします。

セリの田んぼに向かってみるとそこには、名取に注ぐ豊かな水と、生き物たちによってできた豊かな土、そして、「地域に根付いた食文化を作ろう」という三浦さんの熱い想いがありました。

―――目の前に広がっているのが、セリの「畑」?

「これは水の中で作る野菜なので田んぼという言い方をします。元々は春の七草とか万葉集に載っているくらい、日本中の水辺に生えていた野草なんです。それを昔の人は、冬を生き残るために食べる野菜というふうに、1000年かけて野草を野菜に変えた種類です。なので日本中の田んぼにもともと生えているんですね。」

―――筒からジャブジャブお水が出てますけど

「この場所ってちょっと穴を掘ったり地下を掘るとすごくたくさん水が流れているんですね。だからこそ水をたくさん使うセリみたいな野菜の栽培に適した場所なんです。地下90メートルくらい井戸を掘ってそこから組み上げているんですけど、一年中温度が15度くらいで一定なので、冬だと外気温がマイナスでも温かい。湯気がもくもく出るくらい。そういう水の恵みでこのセリと言う野菜は出来上がっています。」

―――そもそもセリ鍋という文化は震災前からあったのですか?

「震災前の2003年、2004年くらいからスローフードと言って、野菜ソムリエの方と一緒に仙台の「いな穂」という小さな飲食店から始まった取り組みです。私はずっといな穂に育てていただいた農家で、セリ鍋の言い出しっぺの1人でして。それで震災によって仙台にいろんな支援の方がいらっしゃるようになって、そこで地元のものにより光が当たるようになって、セリ鍋を仙台で食べるという応援の取り組みが広がったというのが大事なところかなと。あと仙台って地元のものってあんまりなくて、海外から来た牛の舌とかが名物になる街でもあったので、地元のおいしい野菜、地元の旬の野菜を応援することでこの街に来る人、この街に住んでいる人がこの町は良い街だと確認できれば良いなぁと。」

―――セリの出荷量は元々多かったのですか?

「秋田のきりたんぽ鍋は名物になっていましたが、出荷する量は宮城県はずっと日本一だったんですね。ということは名取でおいしいセリを作っても、食べる方は秋田のきりたんぽ鍋がおいしいと食べていたので、それでモヤモヤするものがあって、やっぱり地元のものを地元で食べて欲しいなというのは、最初のきっかけにはなりましたね。あとはそもそもセリ鍋以前では、セリの根っこを食べる文化は仙台にはありませんでした。取り組みの最初の頃は「草の根っこを食わして金を取るのか三浦くん」とずいぶん怒られました(笑)。食べてみると根っこの付け根の部分が実際に美味しくて、ほろ苦いあと引く甘さ、あれをぜひ体感してほしいし、ペアリングとかテロワールと言いますが地元のお酒と地元の魚や肉と、そういう食文化として楽しんでもらえるようになったらこの街はもっとおいしいものがたくさんある豊かな街になれるんじゃないかなと。」

先祖代々受け継がれる三浦農園のセリ作りの田んぼには、地下から湧き出る水が絶えず注ぎ込まれています。その水辺には屋敷林があり、三浦さんはそこに集まる生き物、生態系から意識してセリ作りをしているといいます。

「私は家で言うと7代目ですが、この場所自体が400年前からずっとセリを作っている村だったんです。古文書にも殿様が来たときにセリでおもてなしをしたとか、京都のお公家さんにこの庄屋のおじさんがセリを送って喜ばれたとか、そういう古文書が残っていて。良い水がたくさんあるようなところでセリをたくさん作って、ここは歴史的に暮らしてくれていたんです。そういうルーツも大事にしたかったというのもあります。在来作物とか伝統野菜の大事なことって、先祖や地域のおじいちゃんおばあちゃんから受けつないだバトンをいかに未来につなぐかだと思うんです。だからこそ受け渡したバトンをなるべく良い状態で次の世代につなぎたいというのがバトンを受け渡された側の私のモチベーションなので、いかに少ない面積でたくさんセリを作ろう、というのとは違くて、やはりおいしいセリを、400年続いたからには400年後も作り続けられることを考えて。」

―――なので有機農法、無農薬でやってらっしゃる?

「そうですね、化学肥料を使わずにオーガニックな無農薬無化学肥料でやっています。絶滅危惧種の生き物もいますし、いろんな雑草もいろいろ入ってますが、ちょうど良いバランスを保つことの方が土と水にとっては良いんです。持続可能性がある。

ここにはイトミミズが数億匹いると思うんですけど、イトミミズが土の養分を食べてくれて、そのふんがセリの栄養になっているんですね。なので一言で言うと、生き物の居心地が良い土を作る。(粘土みたいな土を触って)これが積み上がったイトミミズのふんになります。」

―――きれいに見えますね、泥パックみたい。ぷるぷるの泥!

―――摘みたてのセリをいただきま〜す! セリがピン!としていて、シャキッとしてます。葉っぱの部分いただきます…甘みがある…美味しい!

「水の中で泥をこそげ落として、なるべく根っこをちぎらないようにして、指の感覚でひたすらやり続けます。セリは根っこが命なので、根っこの泥を落とすのも大事な作業です。飲食店ではセリ鍋1人前のセリを洗う作業に15分〜20分程度かかり、特別な歯ブラシのようなもので土を落とすんです。そしてセリは、早く食べないと鮮度が落ちちゃうので、やっぱりセリ鍋は仙台で食べて欲しいですね。」

そして名取のセリの美味しさは、あの震災を経験したことも無関係ではないようです。

「セリの産地としては直接的な津波の被害は受けていないです。ただ閖上というワンブロック海側の集落がみんな壊滅状態になっていたので、お米とか鍋釜を持ってみんなで捜索と、水をかぶって寒い状態でもあったので炊き出しなどのお手伝いをずっとしていました。あとは利水、水を流す水路が壊れてしまって、セリをこの場所で栽培すると下流域の閖上の遺体捜索や片付けができなくなるので、2011年から1年間は上流の人たちはお米とセリを作るのをやめました。なので下流の直接被災を引き受けてしまった人たち以外でも震災とはみんないろんな関わり方をしています。

セリ鍋についても仙台でセリ鍋を食べて地元資本にお金を落とすという仕組みを作らなければいけないと思っているので、東京にセリ鍋を持っていこう、ではなくて、ここで食べてね、帰り道に復興状況を見ていってね、ということに繋がれば良いかなと思っていました。だからブームじゃなくてムーブメントだと言っているのは、1回食べて終わりではなく、寒くなったらセリ鍋の季節がやってきた、また行きたいとループするような。また秋と冬と春でおいしい食べ方も違いますし、海に上がってくる魚も違う、ジビエの鴨肉とか猪とか鹿とかもおいしいですし、その時の美味しい海のもの山のもの里のものと青菜としてのセリを一緒に食べる。そして左手ではお酒を一緒に迎えこむという、これは仙台に来ないと楽しめない食べ方ですね。それを地元民がニヤニヤしながらやっていると言う感じです(笑)」

「販路を広げることより、地元のお店と繋がってやっていきたい、イチャイチャしていたい」と話す三浦さん。それを地元の人たちが楽しむ文化が根付くことが農家として最高の喜びのようです。

いまでは仙台には、セリを乗せたマルゲリータを出すピッツェリアや、セリラーメンを出すお店も出てきています。

仙台市青葉区「こうめ」でぜひセリと合わせた美味しいものをお楽しみください!

***

来週の「Hand in Hand」は、女川で行方不明者の水中捜索を続けるボランティアダイバー 郄橋正祥さんを訪ねます。