毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。

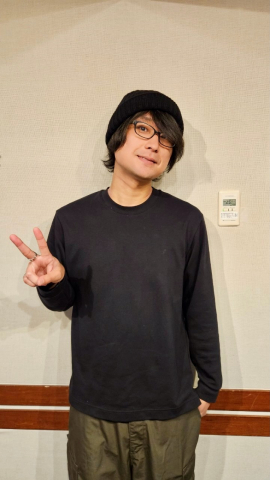

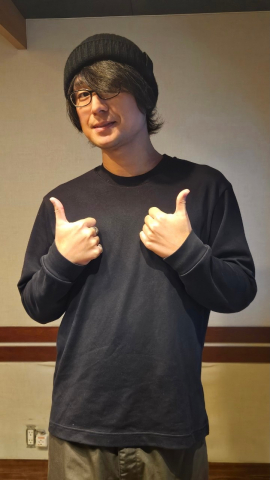

笠間 淳

声優。4月10日生まれ、広島県出身。

主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。

>>もっと読む

2025.01.05

2025.01.05

第64回 1月5日「電子レンジ」前編

スイッチを入れるだけで冷凍食品を解凍できて、お弁当を温められて、

ちょっとした調理さえしてくれる電子レンジ。

現代の日常生活に欠かせない“魔法の箱”ですが、その原理を知っていますか?

宇宙では絶えず電磁波が自然発生しています。

電磁波は波長によって呼び方が変わり、X線・紫外線・赤外線などが有名ですが、

その一種「マイクロ波」で食品内部の水分を振動することで熱を発生させ、

加熱しているのが電子レンジです。

1945年に、この原理を見つけたのは、アメリカ人技師のパーシー・スペンサーさん。

実験中にポケットのチョコレートがマイクロ波で溶けていた事がきっかけだったそうです。

ここからヒントを得て1947年に世界初の電子レンジが製品化されます。

しかし、家庭のキッチンに置くには大きく、値段も高額だったため、普及しませんでした。

その後、他社が家庭用と銘打った商品を発売しますが、これも広まりません。

パン食が主流のアメリカ。19世紀初頭にはガスオーブンが登場し、

19世紀の終わりには電気オーブンが普及していたことも原因だったとされています。

一方、日本で電子レンジ製造の取り組みが始まったのは1950年代半ば。

初の国産業務用電子レンジが発売されたのは1961年。

1964年に東海道新幹線が開業すると、電子レンジはビュッフェに装備され、

同年開催の東京オリンピックの選手村にも設置されて話題になります。

国産の家庭用1号機の発売は1965年。

パン屋さんの店頭に置かれ、ホットドックの再加熱のため盛んに使われました。

翌1966年には初めてターンテーブルを採用した家庭用電子レンジが発売。

食品を回転させることで加熱のむらがなくなり

電子レンジは一家に一台の爆発的人気商品になっていきます。

ちょっとした調理さえしてくれる電子レンジ。

現代の日常生活に欠かせない“魔法の箱”ですが、その原理を知っていますか?

宇宙では絶えず電磁波が自然発生しています。

電磁波は波長によって呼び方が変わり、X線・紫外線・赤外線などが有名ですが、

その一種「マイクロ波」で食品内部の水分を振動することで熱を発生させ、

加熱しているのが電子レンジです。

1945年に、この原理を見つけたのは、アメリカ人技師のパーシー・スペンサーさん。

実験中にポケットのチョコレートがマイクロ波で溶けていた事がきっかけだったそうです。

ここからヒントを得て1947年に世界初の電子レンジが製品化されます。

しかし、家庭のキッチンに置くには大きく、値段も高額だったため、普及しませんでした。

その後、他社が家庭用と銘打った商品を発売しますが、これも広まりません。

パン食が主流のアメリカ。19世紀初頭にはガスオーブンが登場し、

19世紀の終わりには電気オーブンが普及していたことも原因だったとされています。

一方、日本で電子レンジ製造の取り組みが始まったのは1950年代半ば。

初の国産業務用電子レンジが発売されたのは1961年。

1964年に東海道新幹線が開業すると、電子レンジはビュッフェに装備され、

同年開催の東京オリンピックの選手村にも設置されて話題になります。

国産の家庭用1号機の発売は1965年。

パン屋さんの店頭に置かれ、ホットドックの再加熱のため盛んに使われました。

翌1966年には初めてターンテーブルを採用した家庭用電子レンジが発売。

食品を回転させることで加熱のむらがなくなり

電子レンジは一家に一台の爆発的人気商品になっていきます。

>>続きを読む

2024.12.29

2024.12.29

第63回 12月29日「2024年お世話になりました」

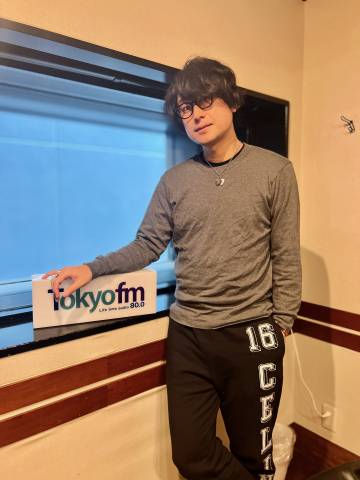

今日のオンエアは『未来に「つなぐ」物語』2024年最後の回。

3ヶ月に1度の第5週は番組ナレーションをつとめる笠間淳さんのフリートーク回なので

今回は2025年の抱負を聞いてみました。

笠間淳さんの2025年の抱負は、まず健康。

「寄る年波には勝てない」とのことで、そんなことを言う年齢でもないと思いますが(笑)

健康の大切さを毎年感じていて、仕事をやるにもプライベートを充実させるためにも

健康第一という思いはここ数年、変わらないそうです。

ただ、それだけではさみしいということで掲げたのが、健康に年越しをして

最近また始めた趣味のキャンプを2025年の年始に雪中でまずはやること。

風邪を引かずに楽しんで欲しいものですね(笑)

番組では感想やメッセージを随時募集していますが、

番組WEBサイトからメッセージを送ってくださった方の中から

抽選で10名様にQUOカードPay 3,000円分をプレゼントします。

応募期間は1月5日(日)23時59分まで。

番組の感想や番組で紹介してほしい「物」や「発明」も送ってきて下さい。

2024年はお世話になりました。

2025年も『未来に「つなぐ」物語』を宜しくお願いします。

3ヶ月に1度の第5週は番組ナレーションをつとめる笠間淳さんのフリートーク回なので

今回は2025年の抱負を聞いてみました。

笠間淳さんの2025年の抱負は、まず健康。

「寄る年波には勝てない」とのことで、そんなことを言う年齢でもないと思いますが(笑)

健康の大切さを毎年感じていて、仕事をやるにもプライベートを充実させるためにも

健康第一という思いはここ数年、変わらないそうです。

ただ、それだけではさみしいということで掲げたのが、健康に年越しをして

最近また始めた趣味のキャンプを2025年の年始に雪中でまずはやること。

風邪を引かずに楽しんで欲しいものですね(笑)

番組では感想やメッセージを随時募集していますが、

番組WEBサイトからメッセージを送ってくださった方の中から

抽選で10名様にQUOカードPay 3,000円分をプレゼントします。

応募期間は1月5日(日)23時59分まで。

番組の感想や番組で紹介してほしい「物」や「発明」も送ってきて下さい。

2024年はお世話になりました。

2025年も『未来に「つなぐ」物語』を宜しくお願いします。

>>続きを読む

2024.12.22

2024.12.22

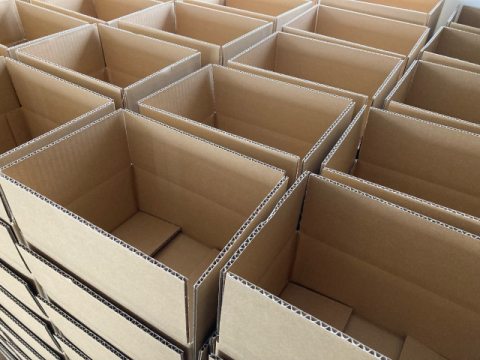

第62回 12月22日「段ボール」後編

断面が階段のように段々の波なので段ボールだと先週お伝えしました。

この波をよく見ると三角形の連続になっています。

これは「トラス構造」といって構造物がとても頑丈になる特性があり

東京タワーや東京スカイツリー、鉄道の鉄橋、自転車のホイールなどにも使われています。

さて、段ボール。

アメリカでは1890年代から木箱に替わる輸送容器として物流に使われはじめます。

ついに「段ボール箱」の登場です。

そして、段ボールは明治時代になると、わずかな量が日本に輸入され

断面の形状から「なまこ紙」や「しわしわ紙」と呼ばれていました。

これに目をつけたのが、先週登場した井上貞治郎さんです。

井上貞治郎さんは自ら考案した機械で試行錯誤を繰り返し、

なまこ紙の製造に取り組んで、苦労の末にようやく完成させました。

そして、出来上がった製品を売るにあたって、名前を思案します。

候補はいろいろあったようです。

弾力紙・波型紙、防衝紙、波型ボール etc...

その中から「段の付いたボール紙」だとわかりやすいこと

語呂がいいことから「段ボール」と命名。量産化していきました。

物流の発展した現代社会。

今の私たちの生活には段ボールは欠かせません。

あなたのお宅にも週に何度かは、段ボール箱に入って、

買った物やお届け物がやってくることでしょう。

さまざまなものを大切に守り、運んでくれる、それが段ボールなのです。

この波をよく見ると三角形の連続になっています。

これは「トラス構造」といって構造物がとても頑丈になる特性があり

東京タワーや東京スカイツリー、鉄道の鉄橋、自転車のホイールなどにも使われています。

さて、段ボール。

アメリカでは1890年代から木箱に替わる輸送容器として物流に使われはじめます。

ついに「段ボール箱」の登場です。

そして、段ボールは明治時代になると、わずかな量が日本に輸入され

断面の形状から「なまこ紙」や「しわしわ紙」と呼ばれていました。

これに目をつけたのが、先週登場した井上貞治郎さんです。

井上貞治郎さんは自ら考案した機械で試行錯誤を繰り返し、

なまこ紙の製造に取り組んで、苦労の末にようやく完成させました。

そして、出来上がった製品を売るにあたって、名前を思案します。

候補はいろいろあったようです。

弾力紙・波型紙、防衝紙、波型ボール etc...

その中から「段の付いたボール紙」だとわかりやすいこと

語呂がいいことから「段ボール」と命名。量産化していきました。

物流の発展した現代社会。

今の私たちの生活には段ボールは欠かせません。

あなたのお宅にも週に何度かは、段ボール箱に入って、

買った物やお届け物がやってくることでしょう。

さまざまなものを大切に守り、運んでくれる、それが段ボールなのです。

>>続きを読む

2024.12.15

2024.12.15

第61回 12月15日「段ボール」前編

「だん」を片仮名にして「ダンボール」と表記する時もありますが、本来は「段ボール」。

名づけ親は1909年に日本で初めて段ボール製造に成功した日本の段ボールの父

井上貞治郎さんで、断面が階段のように見えて材料がボール紙のため、こう命名しました。

ちなみにボール紙は英語では「paperboard」。

板のように厚くて丈夫な紙という意味ですが、

ペーパーボードの「ボード」が「ボール」と聞こえたので

日本では「ボール紙」と呼ぶようになったそうです。

さて、そんな段ボールが世界で誕生したきっかけは19世紀半ばのイギリス。

英国紳士がかぶるシルクハットの中に、汗とりのため、

波状に折った「フルート」という紙が使われました。

丈夫で通気性とクッション性があったフルートは、やがて包装材として使われ始め、

開発から20年後、1870年代のアメリカでガラス瓶などをくるむ緩衝材となっていました。

ただ、波状のフルートだけでは、時に段が伸びてしまって強度を失うことがあります。

そこで、片側に補強用のボール紙を貼って強度をアップした「片面段ボール」が生まれ

1880年代になる頃には両面にボール紙を貼った「両面段ボール」が考案されました。

この段ボールは物流の分野でも注目されるようになっていきます。

名づけ親は1909年に日本で初めて段ボール製造に成功した日本の段ボールの父

井上貞治郎さんで、断面が階段のように見えて材料がボール紙のため、こう命名しました。

ちなみにボール紙は英語では「paperboard」。

板のように厚くて丈夫な紙という意味ですが、

ペーパーボードの「ボード」が「ボール」と聞こえたので

日本では「ボール紙」と呼ぶようになったそうです。

さて、そんな段ボールが世界で誕生したきっかけは19世紀半ばのイギリス。

英国紳士がかぶるシルクハットの中に、汗とりのため、

波状に折った「フルート」という紙が使われました。

丈夫で通気性とクッション性があったフルートは、やがて包装材として使われ始め、

開発から20年後、1870年代のアメリカでガラス瓶などをくるむ緩衝材となっていました。

ただ、波状のフルートだけでは、時に段が伸びてしまって強度を失うことがあります。

そこで、片側に補強用のボール紙を貼って強度をアップした「片面段ボール」が生まれ

1880年代になる頃には両面にボール紙を貼った「両面段ボール」が考案されました。

この段ボールは物流の分野でも注目されるようになっていきます。

>>続きを読む

2024.12.08

2024.12.08

第60回 12月8日「ボールペン」後編

戦後、アメリカから日本に持ち込まれたボールペン。

1947年にはアメリカのキャンペーン団が来日し、

飛行機で上空からボールペンをばら撒くパフォーマンスで話題になったそうです。

こうした外国製品をお手本に日本のメーカーもボールペンの製造に取り組みます。

実用性のあるクオリティが実現できたのは1950年代に入った頃でした。

均一でなめらかな書き味、鉛筆と違い削る手間いらず、ボールペンは日本でも普及し、

その後は世界のボールペンの進化を日本が牽引していくことになります。

1964年には、より滑らかな書き味を実現した水性ボールペンが開発されます。

ただ、これには乾きにくい、キャップをしないと書けなくなるという欠点がありました。

1984年に登場したのは、ゲルインクボールペン。

水性インクにゲル化剤を添加したことで、書き味が滑らかでありながら滲みません。

また、ゲル化剤の添加は大きな粒子を入れることを可能にして

パステルカラーやラメを入れた商品の展開にも繋がりました。

それから40年。

文具ショップには、さまざまなタイプのボールペンが並び

今なお、書き味・色・デザインetc...

さらなる高みを目指して商品開発も続いています。

そんな日本のボールペンは、世界で大人気。

アメリカ・中国・フランス・韓国などへ輸出されていて輸出量は右肩上がり。

輸出先第1位のアメリカを見ると、2020年の2億9,500万本が、

2022年には3億8,400万本にまで増えています。

クオリティが高く、デザインも素晴らしい国産ボールペン。

お気に入りの1本を持っていると、仕事や勉強も楽しく、捗りそうですね。

1947年にはアメリカのキャンペーン団が来日し、

飛行機で上空からボールペンをばら撒くパフォーマンスで話題になったそうです。

こうした外国製品をお手本に日本のメーカーもボールペンの製造に取り組みます。

実用性のあるクオリティが実現できたのは1950年代に入った頃でした。

均一でなめらかな書き味、鉛筆と違い削る手間いらず、ボールペンは日本でも普及し、

その後は世界のボールペンの進化を日本が牽引していくことになります。

1964年には、より滑らかな書き味を実現した水性ボールペンが開発されます。

ただ、これには乾きにくい、キャップをしないと書けなくなるという欠点がありました。

1984年に登場したのは、ゲルインクボールペン。

水性インクにゲル化剤を添加したことで、書き味が滑らかでありながら滲みません。

また、ゲル化剤の添加は大きな粒子を入れることを可能にして

パステルカラーやラメを入れた商品の展開にも繋がりました。

それから40年。

文具ショップには、さまざまなタイプのボールペンが並び

今なお、書き味・色・デザインetc...

さらなる高みを目指して商品開発も続いています。

そんな日本のボールペンは、世界で大人気。

アメリカ・中国・フランス・韓国などへ輸出されていて輸出量は右肩上がり。

輸出先第1位のアメリカを見ると、2020年の2億9,500万本が、

2022年には3億8,400万本にまで増えています。

クオリティが高く、デザインも素晴らしい国産ボールペン。

お気に入りの1本を持っていると、仕事や勉強も楽しく、捗りそうですね。

>>続きを読む

2024.12.01

2024.12.01

第59回 12月1日「ボールペン」前編

ボールペンは比較的最近になって誕生した文房具です。

開発年となっているのは1943年。

つくったのはハンガリーのラディスチオ・ピロさんという人物です。

「ペン先のボールが回転して内部でボール表面に付着させたインクで書き記す」

というのがボールペンの原理。実はピロさんを遡ること60年前には、

この原理からアメリカで最初のボールペンがつくられますが、

インクの漏れがひどく実用化には至りませんでした。

一方で、新聞記事の校正をしていたピロさんは、

新聞の印刷用インクが滲みにくく、乾きやすいことを知っていたので

「筆記具にも使えないだろうか?」と考えていました。

ピロさんは最初に、そのインクを万年筆に入れてみますが、

粘り気が強すぎてペン先まで伝わりません。

そして、次に目をつけたのが不完全だったボールペン。

化学者だった弟とインクを細い管に通すことで漏れないボールペンを完成させました。

ピロ兄弟はイギリスで特許を申請して、その後アルゼンチンに移住。

1943年に追加の特許も申請して、現地で会社を設立しました。

一般には、この年がボールペンの開発年とされています。

翌年、シャープペンシルの発明で知られるアメリカのエバーシャープ社が特許を購入して

改良製品を発売したことで、ボールペンは瞬く間に世界に広がっていきました。

日本には終戦後の1945年にアメリカ兵によって持ち込まれたと考えられています。

そこから国産製品がつくられるようになっていきますが・・・

この続きは来週の後編で。

開発年となっているのは1943年。

つくったのはハンガリーのラディスチオ・ピロさんという人物です。

「ペン先のボールが回転して内部でボール表面に付着させたインクで書き記す」

というのがボールペンの原理。実はピロさんを遡ること60年前には、

この原理からアメリカで最初のボールペンがつくられますが、

インクの漏れがひどく実用化には至りませんでした。

一方で、新聞記事の校正をしていたピロさんは、

新聞の印刷用インクが滲みにくく、乾きやすいことを知っていたので

「筆記具にも使えないだろうか?」と考えていました。

ピロさんは最初に、そのインクを万年筆に入れてみますが、

粘り気が強すぎてペン先まで伝わりません。

そして、次に目をつけたのが不完全だったボールペン。

化学者だった弟とインクを細い管に通すことで漏れないボールペンを完成させました。

ピロ兄弟はイギリスで特許を申請して、その後アルゼンチンに移住。

1943年に追加の特許も申請して、現地で会社を設立しました。

一般には、この年がボールペンの開発年とされています。

翌年、シャープペンシルの発明で知られるアメリカのエバーシャープ社が特許を購入して

改良製品を発売したことで、ボールペンは瞬く間に世界に広がっていきました。

日本には終戦後の1945年にアメリカ兵によって持ち込まれたと考えられています。

そこから国産製品がつくられるようになっていきますが・・・

この続きは来週の後編で。

>>続きを読む

放送時間

- TOKYO FM 14:55‐15:00

- FM大阪 14:55‐15:00

- FM AICHI 14:55‐15:00

- FM FUKUOKA 10:55-11:00