毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。

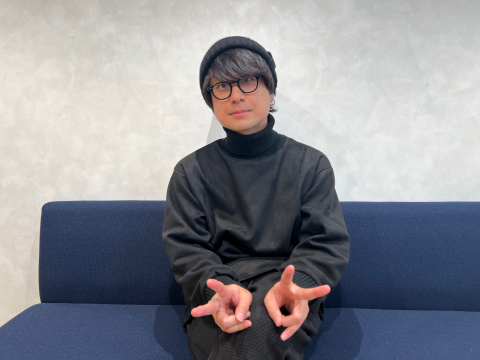

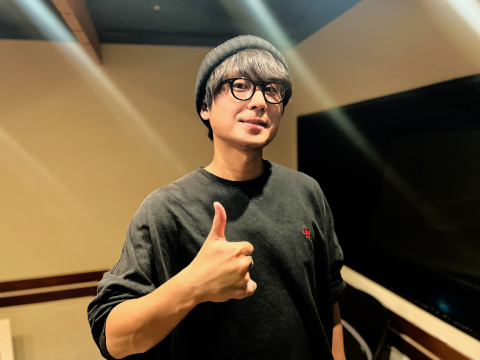

笠間 淳

声優。4月10日生まれ、広島県出身。

主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。

>>もっと読む

2025.11.30

2025.11.30

第111回 11月30日「フリートーク 〜 笠間淳の秋冬の味覚」

今回は3ヶ月に1度の恒例フリートーク。

笠間淳さんに秋冬の美味しい話を聞きました。

広島出身の笠間さんにとって冬の味覚はやはり牡蠣。

生で美味しい、焼いて美味しい、フライも美味しい。

特に冬は味が濃くなって、ちょうど自宅でパスタをつくるために

イタリア料理店のようにアルミフライパンを購入したとのことで

この冬は牡蠣を使ったアーリオ・オーリオを作りたいとのことでした。

ただ、今年は瀬戸内の牡蠣に異変が起きているということで心配です。

そして、冬の味覚の1つ、カニ。

笠間さんとしては毛ガニがいちばん好きだとのこと。

中でもカニ味噌が大好きだとか。

「蒸したカニを一心不乱に食べるのは最高です」と

話しながら思い出したのかうっとりしていました(笑)

「いろいろと物価の高騰も目について食費も大変。

でも、うまくやりくりして、メリハリもつけて、時に美味しいもの食べて

これからの冬乗り切っていきたいと思います」とのこと。

美味しいものを食べて、また楽しい物語を聞かせてくれることでしょう!

笠間淳さんに秋冬の美味しい話を聞きました。

広島出身の笠間さんにとって冬の味覚はやはり牡蠣。

生で美味しい、焼いて美味しい、フライも美味しい。

特に冬は味が濃くなって、ちょうど自宅でパスタをつくるために

イタリア料理店のようにアルミフライパンを購入したとのことで

この冬は牡蠣を使ったアーリオ・オーリオを作りたいとのことでした。

ただ、今年は瀬戸内の牡蠣に異変が起きているということで心配です。

そして、冬の味覚の1つ、カニ。

笠間さんとしては毛ガニがいちばん好きだとのこと。

中でもカニ味噌が大好きだとか。

「蒸したカニを一心不乱に食べるのは最高です」と

話しながら思い出したのかうっとりしていました(笑)

「いろいろと物価の高騰も目について食費も大変。

でも、うまくやりくりして、メリハリもつけて、時に美味しいもの食べて

これからの冬乗り切っていきたいと思います」とのこと。

美味しいものを食べて、また楽しい物語を聞かせてくれることでしょう!

>>続きを読む

2025.11.23

2025.11.23

第110回 11月23日「時計」後編

携帯できる時計を大きく進化させたのは、

振り子時計を発明したオランダの学者 クリスチャン・ホイヘンスでした。

時計を小さくして、持ち運ぶために必要だったのが2つの発明です。

1つは動力になり、傾きや振動に強い「ゼンマイ」。

時計内部に組み込んだ、小さく軽いゼンマイを巻き上げ、

ほどける力を生かすことで時計が動きます。ゼンマイは、15世紀末に既にありました。

もう1つは、ホイヘンス自ら発明した機械式時計の心臓部「テンプ」。

振り子の替わりに一定の時間で往復振動し、時を刻む速さを決定します。

初期の携帯型機械式時計は、ポケットに入れる懐中時計。

その後、1800年頃になると、腕時計が登場します。

腕時計は当初、女性の装飾品でデザイン重視。

正確さが求められるようになったのは、19世紀の終わり頃。

軍隊で使われるようになってからです。

そして、1927年にアメリカで時計に大きな変革を促す出来事がありました。

クオーツ時計の発明です。電池を使い、電圧を加えると

正確に振動する水晶(クオーツ)の特性を活かした時計は、

振り子やテンプ時計の精度を遥かに上まわりました。

クオーツ時計が日本で初めてつくられたのは1937年。

その後、日本の時計メーカーが取り組んだのが、クオーツ時計の小型化でした。

ゼンマイを巻く必要があり、1日に数秒はずれていたのが、それまでの腕時計。

その手間の解消と性能向上を目指したのです。

製造していたクオーツ時計の体積を30万分の1にするという開発の苦難を乗り越え

世界初のクオーツ式腕時計が発売されたのは1969年。

それから腕時計の主流は、ゼンマイ式からクオーツ式へと移りました。

あなたは、どんな時計を使っていますか?

どんな時計だとしても、時間を大切にしましょう。

振り子時計を発明したオランダの学者 クリスチャン・ホイヘンスでした。

時計を小さくして、持ち運ぶために必要だったのが2つの発明です。

1つは動力になり、傾きや振動に強い「ゼンマイ」。

時計内部に組み込んだ、小さく軽いゼンマイを巻き上げ、

ほどける力を生かすことで時計が動きます。ゼンマイは、15世紀末に既にありました。

もう1つは、ホイヘンス自ら発明した機械式時計の心臓部「テンプ」。

振り子の替わりに一定の時間で往復振動し、時を刻む速さを決定します。

初期の携帯型機械式時計は、ポケットに入れる懐中時計。

その後、1800年頃になると、腕時計が登場します。

腕時計は当初、女性の装飾品でデザイン重視。

正確さが求められるようになったのは、19世紀の終わり頃。

軍隊で使われるようになってからです。

そして、1927年にアメリカで時計に大きな変革を促す出来事がありました。

クオーツ時計の発明です。電池を使い、電圧を加えると

正確に振動する水晶(クオーツ)の特性を活かした時計は、

振り子やテンプ時計の精度を遥かに上まわりました。

クオーツ時計が日本で初めてつくられたのは1937年。

その後、日本の時計メーカーが取り組んだのが、クオーツ時計の小型化でした。

ゼンマイを巻く必要があり、1日に数秒はずれていたのが、それまでの腕時計。

その手間の解消と性能向上を目指したのです。

製造していたクオーツ時計の体積を30万分の1にするという開発の苦難を乗り越え

世界初のクオーツ式腕時計が発売されたのは1969年。

それから腕時計の主流は、ゼンマイ式からクオーツ式へと移りました。

あなたは、どんな時計を使っていますか?

どんな時計だとしても、時間を大切にしましょう。

>>続きを読む

2025.11.16

2025.11.16

第109回 11月16日「時計」前編

日々の生活。農作物の栽培や収穫時期。気候の変化への備え。

目には見えない“時”を把握することは、生きる上で重要だったことでしょう。

人類は太古から、自然の力を利用して時間を認識してきました。

そのために発明したのが時計です。

最初は約7,000年前のエジプトで使われていた地面に立てた棒の影で時刻を知る日時計。

その後、日時計は太陽が出ていないと使えないため、水時計が発明されます。

これは容器の底に穴を開けて、減った水の量で時刻を知る仕組み。

しかし、水時計も水の蒸発や凍結があって不安定。

次に考案されたのが、サウナ好きの方はよく見ているかもしれない砂時計です。

時は流れ・・・

初めての機械式時計が作られたのは1300年頃、

ルネサンス期の北イタリアから南ドイツにかけての地域。

まだ文字盤はなく、2つの錘で歯車を動かし、鐘を鳴らして時間を知らせるこの時計は、

修道院や教会の塔の上に登場しますが、1日に30分から1時間ほどもずれたようです。

300年ほど時が経ち、1656年には振り子式時計が登場。

「振り子は同じ長さなら、大きく振れても小さく振れても1往復する時間は変わらない」

ガリレオ・ガリレイが発見した原理を応用して発明したのは、

オランダのクリスチャン・ホイヘンス。

振り子式時計は、1日のずれを2分から3分ほどに大幅に改善しました。

一方、ゼンマイを使った持ち運べる時計が、

ヨーロッパで人気となったのは、その少し前の16世紀。

初期の携帯型機械式時計は卵のような厚みがあって大きく

ポケットには入らないため首からぶら下げていました。

ドイツでは「首時計」、イタリアやフランスでは「胸時計」と呼ばれていたそうです。

目には見えない“時”を把握することは、生きる上で重要だったことでしょう。

人類は太古から、自然の力を利用して時間を認識してきました。

そのために発明したのが時計です。

最初は約7,000年前のエジプトで使われていた地面に立てた棒の影で時刻を知る日時計。

その後、日時計は太陽が出ていないと使えないため、水時計が発明されます。

これは容器の底に穴を開けて、減った水の量で時刻を知る仕組み。

しかし、水時計も水の蒸発や凍結があって不安定。

次に考案されたのが、サウナ好きの方はよく見ているかもしれない砂時計です。

時は流れ・・・

初めての機械式時計が作られたのは1300年頃、

ルネサンス期の北イタリアから南ドイツにかけての地域。

まだ文字盤はなく、2つの錘で歯車を動かし、鐘を鳴らして時間を知らせるこの時計は、

修道院や教会の塔の上に登場しますが、1日に30分から1時間ほどもずれたようです。

300年ほど時が経ち、1656年には振り子式時計が登場。

「振り子は同じ長さなら、大きく振れても小さく振れても1往復する時間は変わらない」

ガリレオ・ガリレイが発見した原理を応用して発明したのは、

オランダのクリスチャン・ホイヘンス。

振り子式時計は、1日のずれを2分から3分ほどに大幅に改善しました。

一方、ゼンマイを使った持ち運べる時計が、

ヨーロッパで人気となったのは、その少し前の16世紀。

初期の携帯型機械式時計は卵のような厚みがあって大きく

ポケットには入らないため首からぶら下げていました。

ドイツでは「首時計」、イタリアやフランスでは「胸時計」と呼ばれていたそうです。

>>続きを読む

2025.11.09

2025.11.09

第108回 11月9日「炊飯器」後編

1955年(昭和30年)に発売された世界初の自動式電気炊飯器。

その開発には多くの苦労がありました。

米と水の量によって沸騰までの時間は変わり、気温や温度にも影響されます。

竈門での羽釜による米炊きは、主婦の経験や勘に基づく部分が多く

言語化されていないことを電気製品に落とし込まなければならなかったからです。

メーカーから開発を依頼された三並義忠さんは、

美味しい炊飯のメカニズム解明を試みました。

わかったのは「強火で一気に炊くこと」。

そのためには、釜の水が沸騰してから20分間加熱してスイッチを切る。

しかし、季節や気温などに影響されずに、

どんな条件でもお米が美味しく炊ける炊飯器を実現するのは困難でした。

突破口は、水をタイマー替わりに使うアイデアを思いついたこと。

釜の外にも水を入れる部分を設計し、20分で沸騰する量の水を入れ、

沸騰したら、それを感知してスイッチが切れる仕組みをつくり

自動式電気炊飯器が誕生しました。

この発明は「日本の主婦の睡眠時間を1時間延ばした」と言われ

発売から5年で家庭への普及は3割近くに達しました。

1970年代になる頃には9割を超えています。

一方で、炊飯器は進化を続けました。1972年には保温ジャー機能が登場。

1988年にIH式が出て、より全体を均一に加熱できるようになり、美味しさが増しました。

2010年代半ばからは、高級IH炊飯器が主流になっています。

今では、精米具合に合わせた炊飯ができたり、パンを焼いたり、

料理ができる製品もあって、昔の人が知ったら、さぞ驚くことでしょう。

こうした進化も、開発に携わった人たちの努力があったからこそ。

感謝の気持ちを込めて、美味しいご飯を炊きましょう。

その開発には多くの苦労がありました。

米と水の量によって沸騰までの時間は変わり、気温や温度にも影響されます。

竈門での羽釜による米炊きは、主婦の経験や勘に基づく部分が多く

言語化されていないことを電気製品に落とし込まなければならなかったからです。

メーカーから開発を依頼された三並義忠さんは、

美味しい炊飯のメカニズム解明を試みました。

わかったのは「強火で一気に炊くこと」。

そのためには、釜の水が沸騰してから20分間加熱してスイッチを切る。

しかし、季節や気温などに影響されずに、

どんな条件でもお米が美味しく炊ける炊飯器を実現するのは困難でした。

突破口は、水をタイマー替わりに使うアイデアを思いついたこと。

釜の外にも水を入れる部分を設計し、20分で沸騰する量の水を入れ、

沸騰したら、それを感知してスイッチが切れる仕組みをつくり

自動式電気炊飯器が誕生しました。

この発明は「日本の主婦の睡眠時間を1時間延ばした」と言われ

発売から5年で家庭への普及は3割近くに達しました。

1970年代になる頃には9割を超えています。

一方で、炊飯器は進化を続けました。1972年には保温ジャー機能が登場。

1988年にIH式が出て、より全体を均一に加熱できるようになり、美味しさが増しました。

2010年代半ばからは、高級IH炊飯器が主流になっています。

今では、精米具合に合わせた炊飯ができたり、パンを焼いたり、

料理ができる製品もあって、昔の人が知ったら、さぞ驚くことでしょう。

こうした進化も、開発に携わった人たちの努力があったからこそ。

感謝の気持ちを込めて、美味しいご飯を炊きましょう。

>>続きを読む

2025.11.02

2025.11.02

第107回 11月2日「炊飯器」前編

諸説ありますが、炊飯器の“元祖”、

日本初の電気釜の発売は1923年(大正12年)。

この年には関東大震災がありましたが、

大正デモクラシーを背景に大衆文化が花開いた時期でした。

コロッケをはじめとする洋風料理が普及しはじめて1924年に初めてサラダ油が発売。

東京では被災した都電に変わり、市営バスが登場。

野球場、劇場、映画館、美術館が続々オープンしました。

ただ、初期の電気釜は、あくまで火のかわりに電気を熱源にしたもの。

焦げないよう、水分過多にならないよう、米の状態を見ている必要があり、

船や軍隊では使われましたが、家庭には普及していません。

歴史を振り返ると、大陸から伝わった米は、

当初は煮て、その後は蒸して食べられていたようです。

その後は長らく、竈門で鉄の羽釜を使って炊くようになりました。

初めちょろちょろ、中ぱっぱ、赤子泣いてもふた取るな という言葉がありますが、

まずは弱火で米に水分を吸収させ、次に強火で沸騰させ、

バランスよく蒸し煮して、仕上げに余熱で蒸らすと

ツヤツヤでもちっとした美味しいご飯の出来上がり ♡

ただ、この炊飯は、なかなか手間と時間がかかる作業でした。

竈門で炭火を調節する必要があり、朝食は家族より早く起きてやらなければいけません。

そんな主婦の苦労を解放したのが、自動式電気炊飯器の発売。

スイッチを入れれば、炊飯器がご飯を炊いてくれるという世界初の開発は、

今風に言えば「神」。高度経済成長期に「三種の神器」と肩を並べる

生活必需品になっていきます。

日本初の電気釜の発売は1923年(大正12年)。

この年には関東大震災がありましたが、

大正デモクラシーを背景に大衆文化が花開いた時期でした。

コロッケをはじめとする洋風料理が普及しはじめて1924年に初めてサラダ油が発売。

東京では被災した都電に変わり、市営バスが登場。

野球場、劇場、映画館、美術館が続々オープンしました。

ただ、初期の電気釜は、あくまで火のかわりに電気を熱源にしたもの。

焦げないよう、水分過多にならないよう、米の状態を見ている必要があり、

船や軍隊では使われましたが、家庭には普及していません。

歴史を振り返ると、大陸から伝わった米は、

当初は煮て、その後は蒸して食べられていたようです。

その後は長らく、竈門で鉄の羽釜を使って炊くようになりました。

初めちょろちょろ、中ぱっぱ、赤子泣いてもふた取るな という言葉がありますが、

まずは弱火で米に水分を吸収させ、次に強火で沸騰させ、

バランスよく蒸し煮して、仕上げに余熱で蒸らすと

ツヤツヤでもちっとした美味しいご飯の出来上がり ♡

ただ、この炊飯は、なかなか手間と時間がかかる作業でした。

竈門で炭火を調節する必要があり、朝食は家族より早く起きてやらなければいけません。

そんな主婦の苦労を解放したのが、自動式電気炊飯器の発売。

スイッチを入れれば、炊飯器がご飯を炊いてくれるという世界初の開発は、

今風に言えば「神」。高度経済成長期に「三種の神器」と肩を並べる

生活必需品になっていきます。

>>続きを読む

2025.10.26

2025.10.26

第106回 10月26日「飛行機」後編

1927年、チャールズ・リンドバーグが、

プロペラ機「スピリッツ・オブ・セントルイス」に乗ってニューヨークからパリへ。

世界初の大西洋単独無着陸飛行に成功します。

この頃すでに飛行機は、郵便輸送や旅客用として利用されていました。

日本でも1922年に民間会社の運航がスタート。最初は堺-高松間を週3往復する路線でした。

その後、他の航空会社も参入し、航空路線は増えていきます。

この頃に使われていたのは外国製の機体ばかりだったので、国産飛行機への期待が高まり

海軍機を改造した国産飛行機「ニッポン号」による日本人初の世界一周が1939年に達成されました。

これはおよそ2ヶ月、52,860km、194時間という長旅だったそうです。

戦後になると飛行機は、大量輸送を担う交通機関として大活躍していきます。

第二次世界大戦下のドイツで開発されたジェットエンジンの技術が急速に進歩して

1950年代の終わりにはボーイング707とダグラスDC-8が登場。

プロペラ機からジェット機へと主流は移っていきました。

70年代に入ると乗客数500名を超えるジャンボジェット ボーイング747が普及。

誰もが飛行機を利用できる時代となり、21世紀に入ってから日常感は増しています。

そんな飛行機を構成する部品は、ジャンボクラスになると数百万点。

特に最新旅客機は、約50%が炭素繊維複合材料でできています。

これは、炭素繊維を樹脂と一体化させたもの。

重さは鉄の4分の1なのに、強さは10倍、硬さも7倍以上。

耐疲労性、耐腐食性、振動減衰性などの特性を持つ一方で、

熱膨張率は低く、大きさが変わらないという特別な素材。

優れた素材、膨大なパーツを1つにまとめる技術が、

私たちに快適で楽しい空の旅を提供してくれているのです。

プロペラ機「スピリッツ・オブ・セントルイス」に乗ってニューヨークからパリへ。

世界初の大西洋単独無着陸飛行に成功します。

この頃すでに飛行機は、郵便輸送や旅客用として利用されていました。

日本でも1922年に民間会社の運航がスタート。最初は堺-高松間を週3往復する路線でした。

その後、他の航空会社も参入し、航空路線は増えていきます。

この頃に使われていたのは外国製の機体ばかりだったので、国産飛行機への期待が高まり

海軍機を改造した国産飛行機「ニッポン号」による日本人初の世界一周が1939年に達成されました。

これはおよそ2ヶ月、52,860km、194時間という長旅だったそうです。

戦後になると飛行機は、大量輸送を担う交通機関として大活躍していきます。

第二次世界大戦下のドイツで開発されたジェットエンジンの技術が急速に進歩して

1950年代の終わりにはボーイング707とダグラスDC-8が登場。

プロペラ機からジェット機へと主流は移っていきました。

70年代に入ると乗客数500名を超えるジャンボジェット ボーイング747が普及。

誰もが飛行機を利用できる時代となり、21世紀に入ってから日常感は増しています。

そんな飛行機を構成する部品は、ジャンボクラスになると数百万点。

特に最新旅客機は、約50%が炭素繊維複合材料でできています。

これは、炭素繊維を樹脂と一体化させたもの。

重さは鉄の4分の1なのに、強さは10倍、硬さも7倍以上。

耐疲労性、耐腐食性、振動減衰性などの特性を持つ一方で、

熱膨張率は低く、大きさが変わらないという特別な素材。

優れた素材、膨大なパーツを1つにまとめる技術が、

私たちに快適で楽しい空の旅を提供してくれているのです。

>>続きを読む

放送時間

- TOKYO FM 14:55‐15:00

- FM大阪 14:55‐15:00

- FM AICHI 14:55‐15:00

- FM FUKUOKA 10:55-11:00