毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。

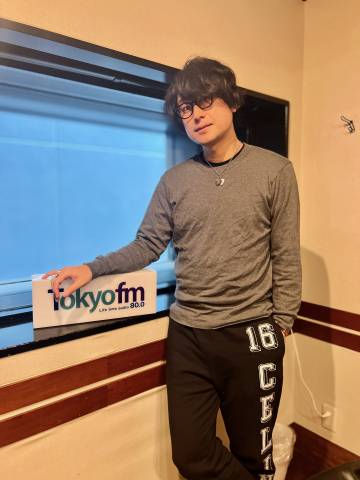

笠間 淳

声優。4月10日生まれ、広島県出身。

主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。

>>もっと読む

2024.12.08

2024.12.08

第60回 12月8日放送「ボールペン」後編

戦後、アメリカから日本に持ち込まれたボールペン。

1947年にはアメリカのキャンペーン団が来日し、

飛行機で上空からボールペンをばら撒くパフォーマンスで話題になったそうです。

こうした外国製品をお手本に日本のメーカーもボールペンの製造に取り組みます。

実用性のあるクオリティが実現できたのは1950年代に入った頃でした。

均一でなめらかな書き味、鉛筆と違い削る手間いらず、ボールペンは日本でも普及し、

その後は世界のボールペンの進化を日本が牽引していくことになります。

1964年には、より滑らかな書き味を実現した水性ボールペンが開発されます。

ただ、これには乾きにくい、キャップをしないと書けなくなるという欠点がありました。

1984年に登場したのは、ゲルインクボールペン。

水性インクにゲル化剤を添加したことで、書き味が滑らかでありながら滲みません。

また、ゲル化剤の添加は大きな粒子を入れることを可能にして

パステルカラーやラメを入れた商品の展開にも繋がりました。

それから40年。

文具ショップには、さまざまなタイプのボールペンが並び

今なお、書き味・色・デザインetc...

さらなる高みを目指して商品開発も続いています。

そんな日本のボールペンは、世界で大人気。

アメリカ・中国・フランス・韓国などへ輸出されていて輸出量は右肩上がり。

輸出先第1位のアメリカを見ると、2020年の2億9,500万本が、

2022年には3億8,400万本にまで増えています。

クオリティが高く、デザインも素晴らしい国産ボールペン。

お気に入りの1本を持っていると、仕事や勉強も楽しく、捗りそうですね。

1947年にはアメリカのキャンペーン団が来日し、

飛行機で上空からボールペンをばら撒くパフォーマンスで話題になったそうです。

こうした外国製品をお手本に日本のメーカーもボールペンの製造に取り組みます。

実用性のあるクオリティが実現できたのは1950年代に入った頃でした。

均一でなめらかな書き味、鉛筆と違い削る手間いらず、ボールペンは日本でも普及し、

その後は世界のボールペンの進化を日本が牽引していくことになります。

1964年には、より滑らかな書き味を実現した水性ボールペンが開発されます。

ただ、これには乾きにくい、キャップをしないと書けなくなるという欠点がありました。

1984年に登場したのは、ゲルインクボールペン。

水性インクにゲル化剤を添加したことで、書き味が滑らかでありながら滲みません。

また、ゲル化剤の添加は大きな粒子を入れることを可能にして

パステルカラーやラメを入れた商品の展開にも繋がりました。

それから40年。

文具ショップには、さまざまなタイプのボールペンが並び

今なお、書き味・色・デザインetc...

さらなる高みを目指して商品開発も続いています。

そんな日本のボールペンは、世界で大人気。

アメリカ・中国・フランス・韓国などへ輸出されていて輸出量は右肩上がり。

輸出先第1位のアメリカを見ると、2020年の2億9,500万本が、

2022年には3億8,400万本にまで増えています。

クオリティが高く、デザインも素晴らしい国産ボールペン。

お気に入りの1本を持っていると、仕事や勉強も楽しく、捗りそうですね。

>>続きを読む

2024.12.01

2024.12.01

第59回 12月1日放送「ボールペン」前編

ボールペンは比較的最近になって誕生した文房具です。

開発年となっているのは1943年。

つくったのはハンガリーのラディスチオ・ピロさんという人物です。

「ペン先のボールが回転して内部でボール表面に付着させたインクで書き記す」

というのがボールペンの原理。実はピロさんを遡ること60年前には、

この原理からアメリカで最初のボールペンがつくられますが、

インクの漏れがひどく実用化には至りませんでした。

一方で、新聞記事の校正をしていたピロさんは、

新聞の印刷用インクが滲みにくく、乾きやすいことを知っていたので

「筆記具にも使えないだろうか?」と考えていました。

ピロさんは最初に、そのインクを万年筆に入れてみますが、

粘り気が強すぎてペン先まで伝わりません。

そして、次に目をつけたのが不完全だったボールペン。

化学者だった弟とインクを細い管に通すことで漏れないボールペンを完成させました。

ピロ兄弟はイギリスで特許を申請して、その後アルゼンチンに移住。

1943年に追加の特許も申請して、現地で会社を設立しました。

一般には、この年がボールペンの開発年とされています。

翌年、シャープペンシルの発明で知られるアメリカのエバーシャープ社が特許を購入して

改良製品を発売したことで、ボールペンは瞬く間に世界に広がっていきました。

日本には終戦後の1945年にアメリカ兵によって持ち込まれたと考えられています。

そこから国産製品がつくられるようになっていきますが・・・

この続きは来週の後編で。

開発年となっているのは1943年。

つくったのはハンガリーのラディスチオ・ピロさんという人物です。

「ペン先のボールが回転して内部でボール表面に付着させたインクで書き記す」

というのがボールペンの原理。実はピロさんを遡ること60年前には、

この原理からアメリカで最初のボールペンがつくられますが、

インクの漏れがひどく実用化には至りませんでした。

一方で、新聞記事の校正をしていたピロさんは、

新聞の印刷用インクが滲みにくく、乾きやすいことを知っていたので

「筆記具にも使えないだろうか?」と考えていました。

ピロさんは最初に、そのインクを万年筆に入れてみますが、

粘り気が強すぎてペン先まで伝わりません。

そして、次に目をつけたのが不完全だったボールペン。

化学者だった弟とインクを細い管に通すことで漏れないボールペンを完成させました。

ピロ兄弟はイギリスで特許を申請して、その後アルゼンチンに移住。

1943年に追加の特許も申請して、現地で会社を設立しました。

一般には、この年がボールペンの開発年とされています。

翌年、シャープペンシルの発明で知られるアメリカのエバーシャープ社が特許を購入して

改良製品を発売したことで、ボールペンは瞬く間に世界に広がっていきました。

日本には終戦後の1945年にアメリカ兵によって持ち込まれたと考えられています。

そこから国産製品がつくられるようになっていきますが・・・

この続きは来週の後編で。

>>続きを読む

2024.11.24

2024.11.24

第58回 11月24日放送「紅茶」後編

ヨーロッパにやってきた当時のお茶は東洋の秘薬。

それを変えたのが1662年にイギリスのチャールズ2世に嫁いだ

ポルトガルのキャサリン王女です。

イギリスで好んで紅茶が飲まれるようになる中、

キャサリン王女は、母国から持参した貴重な砂糖を入れて毎日愛飲しました。

この贅沢な習慣が、イギリス貴族に広まります。

そして、歴史の授業で聞き覚えがあるでしょう。

東インド会社が、紅茶を含むお茶の輸入を独占。

イギリスにとってお茶は貿易面でも重要な品となります。

やがてイギリスには産業革命が起こり、世界に先駆けて近代国家への扉を開きました。

市民の生活にもゆとりが生まれて、紅茶を飲む習慣は国民共通のものになります。

需要が増えた結果、この当時、イギリスの植民地だったインドやセイロン、

現在のスリランカでの紅茶の生産が行われるようになり、

今もインドは世界最大の紅茶生産国。スリランカも紅茶大国の1つです。

お茶の樹は気候風土によって品質や香りに個性があり、

紅茶は産地名を銘柄として使うのが一般的。その品種は2つに大別できます。

熱帯性のアッサム種は、カテキンが多く含まれ、しっかりしたコクと甘みや香りが特徴。

温帯性の中国種は、カテキンが少なく、デリケートな香りが特徴。

世界三大紅茶は、インドのダージリン、スリランカのウバ、中国のキーモンです。

明治20年に日本初の紅茶を輸入量は、わずか100kgでしたが、今では1,000万t以上。

それだけ紅茶を好んで飲む人が増えたということ。

品種や産地を意識して飲むと紅茶ライフはさらに楽しくなることでしょう。

それを変えたのが1662年にイギリスのチャールズ2世に嫁いだ

ポルトガルのキャサリン王女です。

イギリスで好んで紅茶が飲まれるようになる中、

キャサリン王女は、母国から持参した貴重な砂糖を入れて毎日愛飲しました。

この贅沢な習慣が、イギリス貴族に広まります。

そして、歴史の授業で聞き覚えがあるでしょう。

東インド会社が、紅茶を含むお茶の輸入を独占。

イギリスにとってお茶は貿易面でも重要な品となります。

やがてイギリスには産業革命が起こり、世界に先駆けて近代国家への扉を開きました。

市民の生活にもゆとりが生まれて、紅茶を飲む習慣は国民共通のものになります。

需要が増えた結果、この当時、イギリスの植民地だったインドやセイロン、

現在のスリランカでの紅茶の生産が行われるようになり、

今もインドは世界最大の紅茶生産国。スリランカも紅茶大国の1つです。

お茶の樹は気候風土によって品質や香りに個性があり、

紅茶は産地名を銘柄として使うのが一般的。その品種は2つに大別できます。

熱帯性のアッサム種は、カテキンが多く含まれ、しっかりしたコクと甘みや香りが特徴。

温帯性の中国種は、カテキンが少なく、デリケートな香りが特徴。

世界三大紅茶は、インドのダージリン、スリランカのウバ、中国のキーモンです。

明治20年に日本初の紅茶を輸入量は、わずか100kgでしたが、今では1,000万t以上。

それだけ紅茶を好んで飲む人が増えたということ。

品種や産地を意識して飲むと紅茶ライフはさらに楽しくなることでしょう。

>>続きを読む

2024.11.17

2024.11.17

第57回 11月17日放送「紅茶」前編

世界のお茶生産量のおよそ7割を占めているのが紅茶。

紅茶は緑茶や烏龍茶と同じツバキ科の樹、

学名「カメリア・シネンシス」の葉からつくられます。

では、緑茶やウーロン茶と紅茶は何が違うのかというと製造過程の発酵具合。

茶葉を揉み、完全に酸化発酵させたものが紅茶。発酵させないのが緑茶。

烏龍茶はその中間です。

ちなみに本来の「お茶」はこれらのことを指します。

麦茶やハーブティーなど、お茶の樹ではない植物が原料のものは、

お茶と同じく煎じて飲むので「○○茶」や「○○ティー」と便宜上呼ばれているのです。

お茶の樹の原種は中国からチベット、ミャンマーの山岳地帯に自生していたようです。

古くから中国では葉を摘んで不老長寿に効く薬として大切にされていたとか。

当初は高貴な人たちの飲み物でしたが、6世紀頃から一般にも広まったとされています。

そんなお茶は大航海時代の17世紀前半にヨーロッパへも伝わります。

今、ヨーロッパでお茶といえば紅茶ですが、この当時もたらされたのは緑茶。

ただ、イギリスで少し発酵させたウーロン茶に近い茶葉が好まれところから

産地で茶葉をさらに発酵させる製法がとられ、紅茶が生まれたと考えられています。

ところで、日本の11月1日は「紅茶の日」。

これは船が遭難してロシアに漂着した伊勢国の船主たちが

1791年11月に女帝エカテリーナ2世のお茶会に招かれて

紅茶を日本人として初めて飲んだと考えられていることに由来しています。

そんな紅茶の物語は、来週の後編に続きます。

紅茶は緑茶や烏龍茶と同じツバキ科の樹、

学名「カメリア・シネンシス」の葉からつくられます。

では、緑茶やウーロン茶と紅茶は何が違うのかというと製造過程の発酵具合。

茶葉を揉み、完全に酸化発酵させたものが紅茶。発酵させないのが緑茶。

烏龍茶はその中間です。

ちなみに本来の「お茶」はこれらのことを指します。

麦茶やハーブティーなど、お茶の樹ではない植物が原料のものは、

お茶と同じく煎じて飲むので「○○茶」や「○○ティー」と便宜上呼ばれているのです。

お茶の樹の原種は中国からチベット、ミャンマーの山岳地帯に自生していたようです。

古くから中国では葉を摘んで不老長寿に効く薬として大切にされていたとか。

当初は高貴な人たちの飲み物でしたが、6世紀頃から一般にも広まったとされています。

そんなお茶は大航海時代の17世紀前半にヨーロッパへも伝わります。

今、ヨーロッパでお茶といえば紅茶ですが、この当時もたらされたのは緑茶。

ただ、イギリスで少し発酵させたウーロン茶に近い茶葉が好まれところから

産地で茶葉をさらに発酵させる製法がとられ、紅茶が生まれたと考えられています。

ところで、日本の11月1日は「紅茶の日」。

これは船が遭難してロシアに漂着した伊勢国の船主たちが

1791年11月に女帝エカテリーナ2世のお茶会に招かれて

紅茶を日本人として初めて飲んだと考えられていることに由来しています。

そんな紅茶の物語は、来週の後編に続きます。

>>続きを読む

2024.11.10

2024.11.10

第56回 11月10日放送「砂糖」後編

中世になると砂糖生産のために世界各地に大きな農園が開かれます。

1531年にはブラジルでサトウキビ栽培がスタート。

ここから精糖業はブラジルの主要産業の1つとなり、

現在、サトウキビの生産も砂糖の生産と輸出も世界一はブラジルです。

18世紀には、サトウキビと並ぶ砂糖の主原料てん菜からの製造技術も確立しました。

もともとてん菜は動物の飼料とされていた作物。

1747年にドイツの科学者マルク・グラーフさんが砂糖抽出に成功し

弟子による製糖法が実用化され、1801年にてん菜糖工場が設立されています。

その後、世界の砂糖産業は発展を続け、20世紀に入る頃には、

サトウキビからの生産は1,000万トン、てん菜からの生産は800万トンを超えました。

2021年の世界の砂糖生産はサトウキビからが約1億3,100万トン、

てん菜からが約3,400万トンで、合計1億6,500万トン。

人口の増加もあり、飛躍的に増加しています。

日本では江戸時代に、幕府の奨励策で各地に精糖業が広まりましたが、

庶民が使えるようになったのは明治時代、近代的な製糖技術が入ってきてからのこと。

甘いものがふだんの生活で食べられて、さぞかし嬉しかったことでしょう。

最近の国内での砂糖消費量は、年間約180万トン。

原料のサトウキビは沖縄県や鹿児島の南西諸島、てん菜は北海道で栽培されています。

環境問題が取り沙汰されることが多い今、

サトウキビは砂糖と違う側面で注目されています。

バイオエタノールを生産することができるため

生産大国のブラジルではバイオ産業が急速に発展してきているのです。

1531年にはブラジルでサトウキビ栽培がスタート。

ここから精糖業はブラジルの主要産業の1つとなり、

現在、サトウキビの生産も砂糖の生産と輸出も世界一はブラジルです。

18世紀には、サトウキビと並ぶ砂糖の主原料てん菜からの製造技術も確立しました。

もともとてん菜は動物の飼料とされていた作物。

1747年にドイツの科学者マルク・グラーフさんが砂糖抽出に成功し

弟子による製糖法が実用化され、1801年にてん菜糖工場が設立されています。

その後、世界の砂糖産業は発展を続け、20世紀に入る頃には、

サトウキビからの生産は1,000万トン、てん菜からの生産は800万トンを超えました。

2021年の世界の砂糖生産はサトウキビからが約1億3,100万トン、

てん菜からが約3,400万トンで、合計1億6,500万トン。

人口の増加もあり、飛躍的に増加しています。

日本では江戸時代に、幕府の奨励策で各地に精糖業が広まりましたが、

庶民が使えるようになったのは明治時代、近代的な製糖技術が入ってきてからのこと。

甘いものがふだんの生活で食べられて、さぞかし嬉しかったことでしょう。

最近の国内での砂糖消費量は、年間約180万トン。

原料のサトウキビは沖縄県や鹿児島の南西諸島、てん菜は北海道で栽培されています。

環境問題が取り沙汰されることが多い今、

サトウキビは砂糖と違う側面で注目されています。

バイオエタノールを生産することができるため

生産大国のブラジルではバイオ産業が急速に発展してきているのです。

>>続きを読む

2024.11.03

2024.11.03

第55回 11月3日放送「砂糖」前編

私たちにある5つの味覚の1つ甘味。

人間は甘味を感じると脳内の心地よさを感じる部分が刺激されて

β-エンドルフィンが分泌されます。これはストレスを和らげ、

心身のリラックスや快感をもたらす作用があるホルモン。

甘いものを食べると幸せな気分になることには科学的な理由があるのです。

そんな甘味の代表的なものが「砂糖」。幸せになる物質ですから

私たちの祖先は、その存在に気づいた遥か昔から口にしていたことでしょう。

当初は原料になるサトウキビをジュース状にして飲んでいたと考えられています。

砂糖伝播のルーツとなったのがインド。

紀元前327年、マケドニアの国王がインドに遠征した時の記録に

「蜂蜜のように甘い汁のとれる葦がある」「噛むと砕ける甘い石がある」とあります。

前者はサトウキビで後者は砂糖を指し、砂糖が初めて精製されたのがインドで

英単語「Sugar」の語源は古代インドの言語、

サンスクリット語の「Sarkara 」だとされています。

やがて、サトウキビと砂糖は世界へと広がっていきます。

インドから西はペルシャやエジプトへ、東は中国へ。

11世紀から12世紀にかけては十字軍の遠征によってヨーロッパへ・・・と。

その砂糖が日本に伝来したと考えられているのが奈良時代。

当時の多くの文化がそうであるように、中国からもたらされました。

唐招提寺の創始者で唐の高僧 鑑真が来日する際に持ち込んだ、

遣唐使が持ち帰ったなど諸説ありますが、定かではありません。

しかし、756年に光明皇后が60種の薬を東大寺の大仏に献納した際の目録

「種々薬帖には砂糖を意味する「庶糖」の記録が見られます。

この頃の砂糖は高価な薬でもあったのです。

人間は甘味を感じると脳内の心地よさを感じる部分が刺激されて

β-エンドルフィンが分泌されます。これはストレスを和らげ、

心身のリラックスや快感をもたらす作用があるホルモン。

甘いものを食べると幸せな気分になることには科学的な理由があるのです。

そんな甘味の代表的なものが「砂糖」。幸せになる物質ですから

私たちの祖先は、その存在に気づいた遥か昔から口にしていたことでしょう。

当初は原料になるサトウキビをジュース状にして飲んでいたと考えられています。

砂糖伝播のルーツとなったのがインド。

紀元前327年、マケドニアの国王がインドに遠征した時の記録に

「蜂蜜のように甘い汁のとれる葦がある」「噛むと砕ける甘い石がある」とあります。

前者はサトウキビで後者は砂糖を指し、砂糖が初めて精製されたのがインドで

英単語「Sugar」の語源は古代インドの言語、

サンスクリット語の「Sarkara 」だとされています。

やがて、サトウキビと砂糖は世界へと広がっていきます。

インドから西はペルシャやエジプトへ、東は中国へ。

11世紀から12世紀にかけては十字軍の遠征によってヨーロッパへ・・・と。

その砂糖が日本に伝来したと考えられているのが奈良時代。

当時の多くの文化がそうであるように、中国からもたらされました。

唐招提寺の創始者で唐の高僧 鑑真が来日する際に持ち込んだ、

遣唐使が持ち帰ったなど諸説ありますが、定かではありません。

しかし、756年に光明皇后が60種の薬を東大寺の大仏に献納した際の目録

「種々薬帖には砂糖を意味する「庶糖」の記録が見られます。

この頃の砂糖は高価な薬でもあったのです。

>>続きを読む

放送時間

- TOKYO FM 14:55‐15:00

- FM大阪 14:55‐15:00

- FM AICHI 14:55‐15:00

- FM FUKUOKA 10:55-11:00